|

关了半个月禁闭,今天终于可以出来冒个泡。一切安好,朋友们不必担心。

国庆假期走访了一些地方,拜访了一些朋友,看到、听到一些事情,与大家分享一下。

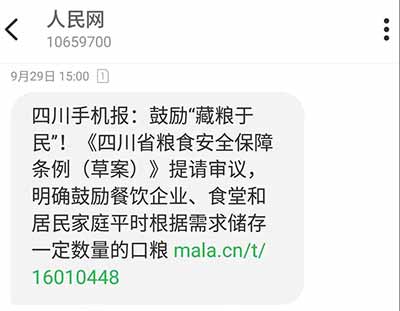

节前收到了一条短信:

假期与朋友聊天得知,9月下旬的时候,本地的谷子涨到了每斤1.8元。朋友收到手机报短信后,让老家备粮,可是四处打听,却根本买不到。

笔者老丈人家在9月上旬就买了一千斤谷子,价格是1.6元。8月下旬刚收的青谷(还未晒干)价格是1元,晒干之后能合到1.1-1.2元,老丈人只买了100斤。至于这一千斤还是辗转问了多处,到远乡才买到的。

倒不是老丈人有什么先见之明,而是现在的土地都流转出去了,自家已经几年不种粮食了,每年这时候都习惯备口粮。不过,今年的粮价上涨是不争的事实。

老丈人家在天府之国的南面,靠着水道密布的地表径流就足以灌溉,比笔者老家现在要靠抽地下水灌溉水稻的自然条件优越多了。然而,村里这些流转出去的土地全都种上柚子和葡萄,老丈人家附近根本就见不到种水稻的。这种现象不是个例,笔者曾走访过天府之国的其他几个地级市,这几年伴随着土地流转的浪潮,涌现出了一大批新晋的“猕猴桃之乡”、“橙子之乡”……

1958年,毛主席在成都会议期间曾经视察过“红光社”。此处当时是农业生产的先进典型,“麦苗儿青青菜花儿黄”唱的便是这里;新世纪随着高新区的开发,早已经变成了钢筋水泥覆盖的出口加工区和商业住宅。

再往西北是与都江堰毗邻的郫都区(原郫县),更是水网密布、土地肥沃、气候适宜,“天府之国”的称号的确名不虚传。从人民公社时代这里一系列富有革命色彩的村庄更名——“红光”、“合作”、“先锋”、“战旗”……就可以看出,这里在人民公社时代农业生产曾经的辉煌。

如今,这里绝大多数的农村都已经进行了土地流转,改成了观光农业,种上了观赏植物,成为“川A大军”周末和节假日自驾休闲的胜地,只能零星地看到少数油菜花地和稻田,供游人观赏和“家庭亲子体验”。前年曾闻名全国的战旗村,更是靠观光农业脱贫的典型。

笔者的老家在淮河流域的河南信阳,自然条件虽比不上天府之国,但也绝不差,有着“小江南”的别号。信阳地区2016年的户籍人口是875万,而常住人口仅644万,流失率将近30%,这两百余万人是常年在外务工的青壮年农业人口,剩下的就是“38、99、61”部队。因而,农村的季节性抛荒(两季的土地只种一季)或常年性抛荒非常普遍,笔者儿时记忆里春天遍地金黄油菜花的景象已经多年未见过了。

在“种庄稼”向“种房子”跃进的时代,为了保土地红线,有一个“占补平衡”的原则。是不是严格执行了不知道,但是有点常识的人都知道,“种房子”所占的恰恰是城镇周边那些交通便利、水力资源丰富(建筑业也是耗水大户)的平原地区,原本是最优质的肥沃农田,全国的平原面积就10%多点,补出来的对等面积会在哪里?例如,天府之国四面环山……

不过,就算考虑进去占良田、有抛荒,按照统计数据,水稻、小麦自给自足问题暂时应该不大。毛时代刚刚完成种子改良和化肥生产线兴建的时候,人均口粮就已经400斤了。今天的食物结构早已发生了巨大变化,肉类和油脂的超量摄入,反而使米面这样的传统主食需求结构占比不断降低,真正有缺口的是作为饲料的玉米和油料来源大豆、油菜籽。

当然,如果肉类和油脂的价格高企,六亿月入千元以下的人被迫多吃素食的时候,如果不就着青菜多下一碗米饭,饥饿感恐怕很快就要袭来,那时,小麦和稻谷的供需比恐怕又会是一番景象。

拉拉杂杂描述这些,不想贸然得出什么结论,免得又被送去关禁闭。况且“眼见也未必为实”,毕竟笔者没有能力在全国范围内作调查、统计。那些“智叟”们宁肯相信有关方面的统计数据——统计数据告诉我们,今年夏粮“十七连丰”啦!

四川号召“藏粮于民”,网络上议论纷纷:智叟们马上脑补这是因为粮食库存过高,粮仓不够用,藏粮于民可以减轻库存压力;大棋派则脑补这是要准备对美或印“用武”了;工业党和GDP信徒们则痛斥这是走回头路,什么年头了还搞“深挖洞、广积粮”那一套……

事实上,四川的这个动作不是孤立的:

京津冀“互保”与四川“藏粮于民”的路数相近,多少有点“各人自扫门前雪,哪管他人瓦上霜”的味道;至于成熟的庄稼在水里泡上三天兴许还有救,泡上一个星期发了芽恐怕喂猪都没人要,因为现在喂猪都用饲料了。而庄稼泡水这一幕,今年夏天在南方的某些地方已经发生过。

对于下乡资本而言,拿到了流转的土地,肯定要考虑支付租金并快速盈利,什么利润高就拿土地干什么,而为了抑制通胀,主粮此前一直是限价的,种经济作物或搞观光农业自然来钱快;而那些把土地流转出去的庄稼人则过上了80年代曾经梦寐以求的吃“商品粮”的日子。

而为了证明“土地红线是没用的,一切应交给市场”,经济学家们鼓捣“粮价改革”已经不是一两年了,看这两年的势头是越来越近了:

粮价“合理上涨”固然可以刺激流转土地向主粮作物种植的回归,但农民把土地都流转出去了,收到的租金将来还够不够买口粮呢?

让种地的人愿意种粮食,让不种地的人吃得起粮食,这是一项全局性、系统性的工作。“××互保”、“藏粮于民”、“粮价改革”都有点头痛医头、脚痛医脚、不顾全局的味道。

在系统性思路下,很多问题并非真的无解。例如,摒弃季节性抛荒,恢复两季种植,精耕细作,油料和饲料的巨大缺口至少可以解决相当一部分吧。

对于个人而言,“藏粮于民”可解一时之急,却解决不了根本问题。大多数老百姓存不了谷子,只能存大米,而大米是有保质期的;真要鼓吹起来什么“藏粮于民”反而会在短期内引起抢购浪潮,反而导致粮价猛增。人民公社时代每个公社都有专业的晒谷场和较为专业的粮仓,现在每个县能有个像样的粮仓就不错了,还得保证是真的满仓,而不是一遇检查就失火。那些担心又搞“深挖洞、广积粮”的工业党和GDP信徒反而是“杞人忧天”了。

当然,粮食问题本身也只是全局性问题的一个方面,核心问题是权力交给资本还是交给工农,配置是交给市场还是计划。

外部因素固然很重要,但事在人为。

笔者亲眼所见的是四川和河南,而三年困难时期,发生严重灾荒的,恰恰是吴芝圃所在的河南、李井泉所在四川以及曾希圣所在的安徽,这几个省偏偏又是自然条件优越的产粮大省,而当时天灾最严重的河北、山东、山西受灾面积高达60%以上,反而顺利地渡过了自然灾害。了解这段历史的人都知道,这几个人是“哪条线”的人。当地的老百姓也是心知肚明,那“十年”这几个人无一例外受到所谓的“迫害”,78年后又被“恢复声誉”。为什么1959-1960年,别的省发生的是天灾,这几个省就是“人H”呢?而这几个人恰恰不是毛主席那条线上的,所以,当年这口锅真的不该毛主席来背。

当年在山西的陶鲁笳晚年出了一本书,讲述毛主席怎么手把手地教他当干部。在山西的灾害发生的第一时间,山西省委派遣干部深入灾区了解灾情,并成立生产救灾委员会,制定一系列抗灾救灾政策;其次,通过发放救济款来安排灾民的生活,保障人们吃饭,住房等基本生活问题;另外,通过调整原有政策来缓解灾情,主要有根据人民意愿解散公共食堂,减少粮食征购,减少粮食调出等政策来缓解农村粮食不足。最后,在农村发生“四病”的时候,政府积极派遣医疗队对人们进行救治,并对人们进行药物和粮食上的救济。这些救灾措施,鼓舞了人民生产自救的斗志,广泛地发动起了群众,人民自发的开展了“小秋收”生产运动等一些生产自救的措施来抗灾救荒,通过政府和人们的共同努力,将灾荒带来的损失降到最低。与山西相比,河南信阳却发生了拦截基层干部和老百姓进京反映问题的恶劣事件。

众所周知,山西1950年代的合作化是走在全国前列的,所以灾荒的问题真的不关农业合作化和人民公社什么事。更加难能可贵的是,山西在其后还顶住了“砍社”的歪风,并在1964年推出了大寨这个典型。难道毛主席仅仅是手把手地教陶鲁笳一个人?显然不是,只是陶鲁笳真心地并且认真地跟着毛主席学,学怎样抓大事,怎样搞调查研究,怎样总结群众中的先进典型,怎样坚持干部参加劳动,怎样利用商品生产和价值法则,怎样从自己的错误中学习,怎样把革命精神与科学态度结合起来,怎样读书学习,怎样尊重唯物论,按照辩证法办事……

现在的生产力水平下,如果再出现粮食短缺是说不过去的。去“南街”还是“小岗”这是两个完全不同的“风向”,不过市场大潮下,南街也不怎么种粮了。毕竟种粮不“赚钱”,富不起来的南街就更会被质疑了。如果每个村子都走“五七道路”,半工半农,南街不必鹤立鸡群,饱受质疑,产业规模自然不必那么大,粮食还是能够种不少的,而且机械化条件下可以种得更好。 |