低头的山河——谈移山治水运动

一切劳动农民,不论是那个阶层,除了组织起来集体生产,是无法抵抗灾荒的。[1]

主流叙事告诉我们集体化等于磨洋工等于效率低下等于饿死人,而包产到户以后生产积极性迅速提高,从此我们不用再忍饥挨饿了。中学课本告诉我们做实验要注意控制变量,那么这里可以引出一个问题,几千年的单干都没有解决吃饭问题,八十年代怎么就“一包就灵”了呢?夹在中间的这一时期究竟使什么发生了改变?

回答这个问题首先要回到历史语境中,了解建国初中国农村的基本状况。就生产工具而言,建国初和一千年前并没有什么区别,长期以来农村经济几乎处于停滞状态。农民没有什么抗灾能力,相当一段时期内还是要“靠天吃饭”。今天许多人对建国初的经济基础有着不切实际的幻想,仿佛在地大物博的中国解决吃饭问题并不是难事,灾荒一定是十恶不赦的领袖造成的。这里仅举一个最直观的例子,直到五十年代甚至还有很多农民没有见过苹果,[2]三年困难时期到来时新中国不过在这种基础上发展了十年。

为改造农业生产条件,新中国确立了“以小型为主、中型为辅,在可能的条件下再建大型水利工程”[3]“大型水利工程由国家负责兴修,小型农田水利由受益地区自办,国家适当给予补助”的政策。[4]中小型水利在大部分地区起到良好效果,严重缺水地区的用水问题则无法依靠中小型工程解决。

移山治水运动中的红旗渠和大寨

1953年河南林县全县 550个较大村庄,有307个村需走远道吃水,其中需走5公里以上吃水的就有126个村。1957年林县初步建成几座中小型水库,缓解了缺水问题。1959年夏,林县遭遇前所未有的大旱,县境内的淇、浙、沮、露四条河流都干了,已建成的水渠无水可引,水库无水可蓄,很多村庄群众又不得不翻山越岭远道取水吃。为解决林县缺水问题,林县县委组织调查组到县外找水,最后决定引浊漳河水(山西)入林县。山西省委同意引水,引漳入林工程(后改名为“红旗渠”,意为“高举红旗前进”)于1960年上马。1960年10月红旗渠二期工程全面开工,此时正赶上中央发出全国实行“百日休整”的通知,要求农村的基本建设项目全部下马。

显然这次调整具有严重的一刀切性质(纵观历史来看历次所谓调整都具有这种性质),它虽然可以在某种程度上避免好大喜功等问题,这种不具体分析问题的行政命令也会给投机者大开方便之门。红旗渠开凿之初就受到各种攻击,“不求有功但求无过”的保守官僚借纠左极尽造谣之能事,指责林县县委“修渠硬充好汉 ”“不顾群众死活,死抱着红旗不放”。林县在大跃进时期没有搞浮夸(主流叙事往往对哪些人在搞浮夸进行模糊处理),因此留下几千万斤存粮,为修渠提供了坚实的物质基础。最终林县县委决定绝大多数民工回生产队休整,留下几百名青壮劳力,集中力量开凿青年洞。[5]

《红旗渠》纪录片中存在将问题当优点宣传的问题。后来一味强调大型工程也大大增加了国家财政压力

不用立,大寨的每块石头,都是我的碑。——贾进财(三战狼窝掌中贾进财承担打石工作。80年代不少人以权力斗争史观书写历史,渲染贾陈矛盾,褒贾贬陈)

大寨的情况与林县相似,五十年代在陈永贵等人的领导下大寨人尽管有三战狼窝掌[6](狼窝掌真的有狼)的壮举,1963年的洪水还是将大寨冲得一干二净。在县里开会的陈永贵闻讯赶回大寨,召开会议稳定大家的情绪。“家塌了,我们会盖;地冲了,我们能修;庄稼倒了,我们一根一根扶起来。我们只要有人在,什么事情也能办。用我们的一把镢头两只手,一条扁担两箩头,一定能够战胜穷山恶水,一定能够战胜自然灾害。”陈永贵提出“白天治坡,晚上治窝”的口号,兵分三路,一路扶苗修地,准备复种;一路割蒿沤肥,为明年生产打基础;一路烧砖烧石灰,修窑盖房。他还提出“三不要”“三不少”,“不向国家要粮、要款、要物资。当年卖给国家的粮食不少、分给社员的口粮不少、集体收入不少”,最后他兑现了自己的承诺。

不要援助不是为了逞强,而是在国家整体性贫困下援助应该用到最困难的地区,因此三年困难时期不少缺粮地区也会往外调拨粮食(李井泉之流为掩盖灾情而拒绝接受援助的官僚不在此列)。当时中国为了换取外汇不得不出口农产品,不这样做工业就难以发展,现代化更是无从谈起,重重负担压在了农民身上。

不可否认当时的劳动强度是恐怖的,然而苦熬没有出路,苦干才可能会有出路。几千年来中国农民一直在苦熬,直到这时组织起来的农民才开始苦干。苦干意味着眼光要长远,注重积累,这样才能不断扩大再生产。农业合作化是一场空前的生产关系变革,它可以使落后的生产资料发挥出惊人的效果。

“后悔史学”兴起后史家纷纷用当下的历史环境取代历史所在的环境,一边宣扬对曾经的反面人物不能过分苛责,一边大肆清算革命遗产,拒绝对其抱有一丝一毫的理解之同情。如“象这样贫瘠的山区,在美国是‘绝对不会加以开发和利用的’,不计成本,不讲效益,对于精明的‘资产阶级’来说,是难以接受的事实。”[7]后悔的聪明人喜欢自作聪明,用早知如此的上帝视角掩盖自己的无知。且不论美国的大量荒地是怎么来的,他们对中国的状况也缺乏基本了解。“如果不把山区的富源开发出来,中国的社会主义建设是有困难的。山区建设为什么这样重要呢?这是因为山区约占全国面积的三分之二,人口、耕地和粮食产量都分别占三分之一左右,特别是因为山区有无穷的自然财富,不仅有山林竹木、山货药材等产品,而且有各种各样丰富的矿藏。”[8]这是中国的基本情况。在粮食单产低下的情况下,除了增加耕地和保证单产以外别无出路,这就要求农民既要造田又要兴修水利,做到旱涝保收。按后悔家们的逻辑,我们要放弃占国土面积三分之二的山区,靠三分之一的土地养活全部人口吗?

大规模的水利建设的确加重了农村负担,而唯有如此才能做到旱涝保收、有效抵御自然灾害,水利建设是农业发展的基础,集体化是农村基建的保证。

最重要的一条许多“水”都留下了,这既是除涝又可以防旱。去年水利大军多了些,吃粮多了些,工程项目多了,这是今后应该注意的。但是,如无去年(包括大跃进以来)的大搞水库,今年鲁冀两省淹掉的土地不是现在的各一千多万亩,而必然是各三千多万亩。免灾所得的粮食比水利大军吃掉还多些。所以去年水利搞多了,应作为教训,但看来不宜深责。[9]

陈云以稳健著称,他对大跃进水利建设的评价是中肯的。如果没有大规模的水利建设,三年困难时期只会饿死更多的人。

三年困难时期

“三分天灾,七分人祸”是今天通行的归因方式,然而对复杂的历史事件显然不能采取这种简单的审判方式,这种归因方式实际上是拒绝对问题进行严肃分析。这句话其实是对刘少奇讲话的删节版,原文是“这两个原因,哪一个是主要的呢?到底天灾是主要原因呢?还是工作中的缺点、错误是主要原因呢?各个地方的情况不一样。应该根据各个地方的具体情况,实事求是地向群众加以说明”[10],“三分天灾,七分人祸”是刘少奇引用的湖南某地区农民的话,按照刘的讲话内容来看,这一归因只能适用于部分地区,如前文提到的林县、大寨都是赤裸裸的天灾,而不是人祸。对“人祸”也要进行具体分析,是哪些人出于何种原因造成的“人祸”,都需要进行研究。

向来以“直笔”著称的杨继绳最有名的大概就是墓碑一书,杨继绳的墓碑是本什么样的书呢,这里仅举一例说明。与很多地摊史学相比,墓碑的优点在于其在书后罗列了不少参考文献,尽管如此书中却没有一个脚注,不知王彬彬先生有无兴趣再来一次学术打假。在《关于“毛泽东不吃肉”》一节中杨继绳总算在碑上刻下一则完整的文献出处。[11]杨先生试图以菜谱论证毛在三年困难时期骄奢淫逸,如果杨先生愿意往前翻几页《毛泽东生活档案》一书,就会读到“毛泽东常常不按菜谱吃饭”这样的文字,[12]如果愿意往后翻几页就会读到“毛泽东一生从来不曾忘记自己农民的出身。因此,他一生都致力于使自己在生活上保持普通劳动者的生活水平,反对任何形式的特殊化,拒绝任何形式的感官享受”。[13]另外《毛泽东生活档案》一书引用到了毛对吴旭君说的话,《历史的真实》一书有更详细的版本。“我死了可以开个庆祝会。你就上台去讲话。你就讲,今天我们这个大会是个胜利的大会,毛泽东死了,我们大家来庆祝辩证法的胜利,他死得好。”[14]看来断章取义前真该好好了解下原文的立场,劝君多读李志绥,看看谁的笔更直一些。好为别人立碑的人,心里每天都在赌咒他人的死去。

三年困难时期是多方面因素造成的,以个案出发否定多元因素是有失偏颇的。[15]正如前文所论述的,天灾的成分在主流叙述中往往被忽略,主流叙事中忽略的另一个重要因素是50年代末的大招工。统购统销制下为发展工业,粮食优先供应城市,城市人口粮食配额是农村的好几倍。[16]大跃进中不少企业盲目扩大生产规模,受市场因素驱动到农村违规招工,既抢夺了农村劳动力,又加重了城市粮食供应负担。陈云指出“更重要的是工矿、城市人口的增加,据统计增加了三千多万,单口粮一项即增加了一百六十七亿斤大米。”“搞得这么紧,最重要的原因是城市、工矿增加了三千多万人,要吃饭,这是一个很大的问题。”[17]社会主义生产条件下地区之间是协作关系而非剥削关系,由于此时工业基础薄弱,城市几乎拿不出什么产品去支援农村,结果造成了城市对农村的长期掠夺。

作者的问题意识值得肯定,然而涉及重要史实的材料作者几乎没有一处给出出处

历史的改写

81年《决议》指出大跃进和人民公社化运动“使得以高指标、瞎指挥、浮夸风和‘共产风’为主要标志的左倾错误严重地泛滥开来”,[18]这一叙述也一直被中学历史教科书沿用。熟悉历史的人很容易看出这一总结实际上是对“五风”的改写。“五风”即共产风、浮夸风、命令风、干部特殊风和对生产瞎指挥风,[19]通过对比我们可以看出,“高指标”一条是后来加上的,指向官僚的“命令风”和“干部特殊风”两条则被删掉。“高指标”可以看作对“命令风”的改写,二者之间有本质区别。比如期末考试一百分的试卷班主任要求大家都考满分,这是“高指标”,要求大家都考一百五这是不切实际的高指标。指标是建议性的而非命令性的,能否完成全看个人。而“命令风”则是班主任要求期末每个人必须拿到一百五十分,必须按他提供的学习方法,最后由他打分,谁考不到就要挨板子。“高指标”指向谁不言自明,[20]而且直接与“左”绑定在一起,《决议》下文接着指出“这个期间工作中的错误,责任同样也在党中央的领导集体。毛泽东同志负有主要责任,但也不能把所有错误归咎于毛泽东同志个人”[21],三言两语成功为整个官僚群体开脱。

官僚主义与左右是两个层面的问题,当左是正确的时候官僚们就以左的面目呈现,鼓吹亩产万斤;当右是正确的时候他们就摇身一变大力反左,一刀切解散合作社。这一改写将整个社会主义建设时期的各种问题模糊化,一切问题都由“左”来背锅,反正“左倾”已经臭掉了,怪“左倾”总没错。

所谓反冒进,不但是停止发展,而且是成批地强迫解散(一名“砍掉”)已经建成的合作社,引起了干部和农民群众的不满意。有些农民气得不吃饭,或者躺在床上不起来,或者十几天不出工。他们说:“叫办也是你们,叫散也是你们。[22]

要下决心解散的合作社,只是那些全体社员或几乎全体社员都坚决不愿意干下去的合作社。如果一个合作社中只有一部分人坚决不愿意干,那就让这一部分人退出去,而留下大部分人继续干。如果有大部分人坚决不愿意干,只有一小部分人愿意干,那就让大部分人退出去,而将小部分人留下继续干。即使这样,也是好的。[23]

反官僚主义是新中国史的一条重要主线,农业学大寨及水利建设中出现的大多数问题均是官僚主义的结果,[24]80年代出于种种目的,将这一主线抽离,将领袖妖魔化,从而将历史反向建构为个人专制的历史。“所有我经历的中国的运动都是这,好像你倒霉时候,什么也错了。”[25]这种妖魔化是前三十年政治实践的必然结果,“左”与“右”在整个前三十年早已被庸俗化,这种将政治伦理化的做法必然付出的代价就是之前正确的东西会以同样的方式被否定。

这种反抗是微不足道的,陈永贵去世后地方甚至禁止村民为他建灵棚。改革本身就是一场政治斗争

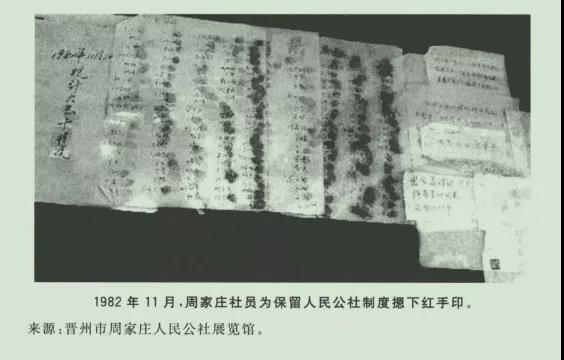

家庭联产承包责任制的推行靠的也是行政命令的方式,由于大寨是作为典型被确立起来的,当作为符号的大寨被否定时现实中的大寨也会被否定。“当时受到‘左’倾的影响,可是后来批‘左’倾呢,用‘左’倾的办法批‘左’倾,一样,批‘左’倾、批大寨,没有一个站得住脚的东西,都是跟风。”[26]强制解散集体的时候“(东四义村)当时谁也接受不了这个,但是不敢说,当时我们开了七八天会(讨论土地下放),就是说辛辛苦苦几十年,一夜回到解放前。当时人家上头就是说,三天把地就全都分下去。当时结合我们村的情况,一个月才把地分下去”,[27]这一做法与五十年代强制解散合作社如出一辙。

“80年代简直一塌糊涂,郭凤莲也没回来,去了那儿连个有精神的人都找不出来。”[28]集体瓦解后,农民失去了主体性,重新成为失落的个体。集体化的思路是农民集中力量解决粮食问题,实现机械化,然后用解放出的劳动力发展副业、工业。农村实现现代化以后,农民不需要到城市去追求更好的发展。市场化的逻辑则是农民作为自由劳动力持续输入到城市,城市与农村实际形成一种类似于殖民的关系,农村的贫困落后不是市场需要考虑的问题,毕竟市场逻辑本质上来说就是让一部分人以剥夺大多数人的方式富起来。随着市场化的起步,种粮已无法维持农民生计,他们被迫离开土地,去追求意识形态家所说的“自由”。他们摆脱了土地的束缚,却被更牢固地束缚在现代社会边缘。田园诗的时代结束了,组织起来才能从边缘回到中心。

“咱们村的地是靠你们的发家致富种上的吗?这是大泉哥领着翻身户穷帮穷干出来的。”“你们那种干法是白干活不给钱,纯粹是剥削。让我说啊,发家致富这就是社会主义……发家致富是区里的指示,你敢反对上级的领导,你这是反党!”

参考文献:

[1] 《只有合作化才能抵抗天灾》,《中国农村的社会主义高潮》第548页,人民出版社1956年版

[2] 孙丽萍编《口述大寨史》第268页,南方日报出版社2008年4月版

[3] 杨贵《一切为了人民的利益——红旗渠开凿记》,《中国监察》2006年6月

[4] 吕志茹《集体化时期大型水利工程中的民工用粮——以河北省根治海河工程为例》,《中国经济史研究》2014年第3期

[5] 史实部分参考杨贵《红旗渠建设回忆》,《当代中国史研究》1995年5月;杨贵《一切为了人民的利益——红旗渠开凿记》,《中国监察》2006年6月

[6] 1955-1957年陈永贵先后三次带领村民在狼窝掌修建水坝、平整土地,前两次水坝均被洪水冲毁

[7] 孙启泰等《大寨红旗的升起与坠落》第197页,河南人民出版社1991年4月版

[8] 朱德《必须重视和加强山区建设》1957.11.18

[9] 1960.10.3《关于考察冀鲁两省灾情给毛泽东的信》,《陈云文集》第三卷第271-272页,中央文献出版社2005年5月版

[10] 刘少奇《在扩大的中央工作会议上的讲话》1962.1.27

[11] 杨继绳《墓碑——中国六十年代大饥荒纪实》第298页

[12] 韶山毛泽东纪念馆编著《毛泽东生活档案》第694页,中共党史出版社1999年12月版

[13] 同上,第715页

[14] 《历史的真实——毛泽东身边工作人员的证言》第188页,利文出版社1995年12月版

[15] 如高默波从高家村的调查出发,否认了高征购的存在,他认为粮食被征购走就一定会用到其他地方,这无法解释全国性粮食短缺问题。其实正如其在上一节指出的,为满足城镇居民需要,1961年政府仍大量从农村征购粮食,人口增长尤其是城镇人口增长过快大大加重了粮食负担。见高默波《高家村:共和国农村生活素描》中文大学出版社2013年版

[16] 顺便一提,大寨当时生产的粮食如果全部留下社员可以吃得很饱,为支援城市大寨每年会将一大半粮食上缴

[17] 1960.11.24《工业要拿出一些力量支援农业》,《陈云文集》第三卷第296页,中央文献出版社2005年5月版

[18] 《<关于若干历史问题的决议>和<关于建国以来党的若干历史问题的决议>》第53页,中共党史出版社2010年3月版

[19] 1960.11.15《中央关于彻底纠正“五风”问题的指示》

[20] “也许你辽宁是对的,我怀疑是错的,你是马克思主义,我是机会主义。河南今年办四件大事,有些可能做到,有些可能做不到,就算全都能做到,可不可以还是提五年做到。今年真的全做到了,也不要登报。人民日报硬是卡死。否则这个省登报,那个省登报,大家抢先,搞得天下大乱。一年完成不登报,两年完成恐怕也不要登报。各省提口号恐怕时间以长一点比较好。我就是有点机会主义,要留有余地。”吴冷西《忆毛主席——我亲身经历的若干重大历史事件片断》第63页,新华出版社1995年3月版。毛对浮夸的态度可参考《在武昌会议上的讲话》1958.11.23,《记者头脑要冷静》1958.11.21等文

[21] 《<关于若干历史问题的决议>和<关于建国以来党的若干历史问题的决议>》第55页,中共党史出版社2010年3月版

[22] 1955.9.25《<怎样办农业生产合作社>序言》

[23] 1955.7.31《关于农业合作化问题》

[24] 如学大寨运动中不少平原地区也纷纷学大寨造梯田,水利建设中洪涝严重的地区仍强调蓄水。由于缺少反馈机制,当时实际上形成了臃肿的官僚体制,而官僚很容易控制群众运动方向。缺少制度建设单靠群众运动难以真正打破官僚体制

[25] 孙丽萍编《口述大寨史》第162页,南方日报出版社2008年4月版

[26] 同上,第220页

[27] 同上,第272页

[28] 同上,第218页

微信扫一扫,为民族复兴网助力!

微信扫一扫,进入读者交流群

网友评论

共有条评论(查看)