逃得了的互联网大厂,逃不了的系统

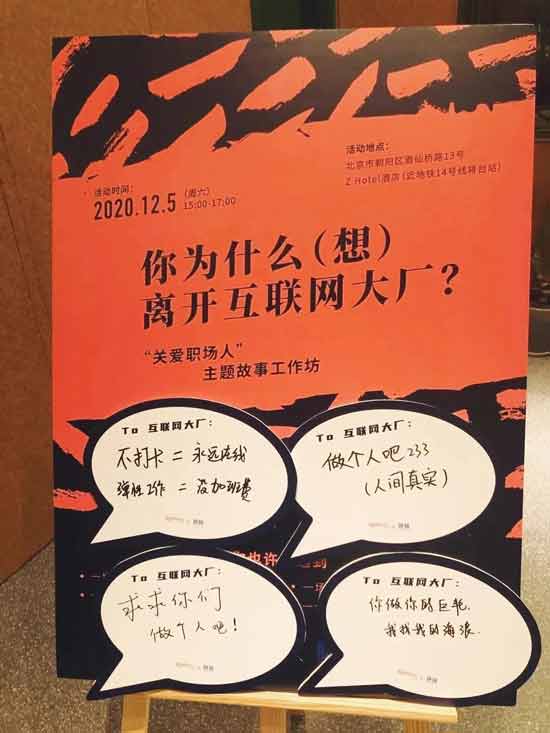

12月5日——法定周末星期六,就在很多人还在996的时候,著名的人群故事传播平台“中国三明治”联合职场社交平台脉脉联合发起了一场关于职场人的Storytelling Workshop,“你为什么(想)离开互联网大厂?”

参与者有在大厂工作了将近10年的“老人儿”,有今年刚刚通过校招进入大厂,做了几个月就累得心脏疼的归国留学生,有互联网双职工,戏称自己的孩子是“互联网孤儿”。

这场讨论的参与者丁一(化名)几天前写下了她再熟悉不过的一个场景:

这场讨论的参与者有不同的身份、不同的立场,甚至互不相识,却讲述了相似的遭遇:“提了离职之后,病就全好了”,“公司希望你像一个没有思想的小孩一样”,“太太因为疯狂加班而流产,我们在同一天辞职”,“我担心如果打了心理咨询热线,有可能在HR那里留下不良证据”,“他们问我,你一北京人为什么要拼得跟个北漂一样?”“33岁很年轻?这简直颠覆了我对‘年轻’的认知”……

逃离之后怎么办?有的人想“去小而美的厂,最好是独角兽,很有未来,可以一起成长”,有的人希望“对一个具体的事负责,不是藏在数据后面,而是帮助到具体的人,过着朝九晚五的生活”……大家的共同的愿望很简单:“身体健康、做一份让自己更幸福的工作、家庭幸福、在对的时间遇见对的人”。

在号称“物质极大丰富”的今天,这样的愿望奢侈吗?其实一点儿也不奢侈,但对于大多数“打工人”而言,却是可望不可及的。

互联网大厂就像一座围城。在媒体的不断鼓吹下,海量资本聚集的互联网巨头们,因为其资源、机会、金钱,吸引着无数刚刚踏入社会的年轻人,似乎“程序员”就等于“高工资”、“白领阶层”。尽管996、251让很多人诟病,然而在大厂里永远不乏乐于加班的人,为了早日实现“财务自由”,逃离“眼前的苟且”,去拥抱“诗和远方”;更是为了嗷嗷待哺的婴孩、供自己读书的已两鬓霜白的父母以及每月动辄上万的房贷月供。

然而,最终从这座围城里成功逃离的只是少数,要么是踩着累累白骨、实现财务自由的“奋斗成功者”;要么是能够忍受“消费降级”以及周围社会白眼的“奋斗失败者”。而35岁和45岁则成了互联网大厂人的两道门槛,哪怕不想逃离的人也相继被清理。

这样的“逃离”其实也发生在了美国。一批不堪忍受职场压迫的硅谷精英,从旧金山、洛杉矶逃离到了伯班克、帕萨迪纳、波莫纳、圣伯纳迪诺山谷、圣盖博、阿罕布拉、世纪城、西木村、橙郡、安纳海姆、圣塔莫妮卡、马里布、贝弗利……他们有些人甚至在乡村的小院里自己开起了公司,尽管他们不愿被称作在美国已经被极尽丑化的“共产主义者”,但他们实际上却在尝试着按照共产主义者的方式工作与生活,没有上司的压迫,没有职场的尔虞我诈,却一改在职场“磨洋工”的状态,在轻松愉悦的状态下发挥出了巨大的创造力。

然而,这样的故事却并不具有普适性。他们本身就是“精英”,他们所积累的知识、经验以及在老雇主那里的人脉,是一般人所不具备的。

更加令人沮丧的是,推翻了国王的骑士往往又成了新的国王。全球最大独立内存制造商业金士顿(Kingston)的创始人杜纪川和孙大卫便叙写了这样的故事。80年代的IT企业竞争中,两人的公司破产;随后的股灾又让二人彻底倾家荡产。此时,他们已经40岁,到了该被大厂淘汰的年龄。但两位大叔并没有气馁,决定再度创业。于是,金士顿成立了。在这里不用打卡,没有绩效,更没有KPI考核,上不上班自己决定,只要把分内工作完成就行。1992年,金士顿被评选为全美增长最迅速的私营企业;1995年,金士顿成为全球第一大DRAM公司。

如果故事只讲到这里,那一定只是管理学讲师口中虚构出来的“管理案例”。尽管金士顿在做大以后,管理模式相比其他公司仍旧是相对宽松的,但“千人大厂”显然已经不可能按照十几人的小工作团队管理;私人股份制下,在全球雇佣了4000名员工的金士顿也仅仅制造出杜纪川和孙大卫这两个顶级富豪;而给金士顿代工的那些电子厂与一般的血汗工厂也没什么差别。

生产资料私有占有的市场机制就像一架庞大的计算机,把所有人不断编织到这个由算法组成的系统之中,绝大多数不占有生产资料的“打工人”就算逃离了互联网大厂,仍旧无法逃离系统,因为他们照旧得吃饭、得赡养老人、得抚养后代……

无度加班的大厂人时刻在拼命奔跑,就像《时间规划局》里一旦在时间银行中的存额所剩无几就将被剥夺生命的穷人们,就像困在系统里的外卖小哥一直奔跑在送外卖的路上……

资本剥夺了他们的劳动剩余、也剥夺了他们的空余时间,以至于他们连停下来思考人生、思考社会的时间都没有了。

尽管逃离系统变得不可能,但像本文开头提到的那群打工人那样,能够停下来思考逃离互联网大厂也是一种进步的开端。有了这种开端,打破系统、重塑系统才能成为可能。

微信扫一扫,为民族复兴网助力!

微信扫一扫,进入读者交流群

网友评论

共有条评论(查看)